紅茶を飲むとトイレが近くなる経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。この現象は紅茶に含まれるカフェインの利尿作用が関係していると言われています。しかし、実際のところ紅茶の利尿作用はどれほどのものなのでしょうか?また、健康への影響はどうなのでしょうか?

この記事では、紅茶の利尿作用のメカニズムから適切な飲み方まで、科学的な視点から詳しく解説します。紅茶を愛する方も、頻尿に悩む方も、ぜひ参考にしてください。

- 紅茶に含まれるカフェインがどのように利尿作用を引き起こすのか

- 紅茶とコーヒー・緑茶など他の飲み物との利尿作用の違い

- 紅茶の利尿作用を活かした健康効果と注意点

- トイレが近くなりにくい紅茶の飲み方のコツ

紅茶の利尿作用のメカニズムと科学的根拠

紅茶を飲むとなぜトイレが近くなるのでしょうか。多くの方が経験するこの現象には、紅茶に含まれる成分と私たちの体の反応が深く関わっています。ここでは、紅茶の利尿作用について科学的な視点から詳しく解説していきます。カフェインの働きや体温との関係など、紅茶を飲んだ後の体の変化について理解を深めていきましょう。

- カフェインの利尿メカニズム

- 紅茶に含まれる成分と含有量

- 体温と利尿作用の関係

- 紅茶の利尿作用に関する誤解

- 個人差が生じる理由

カフェインの利尿メカニズム

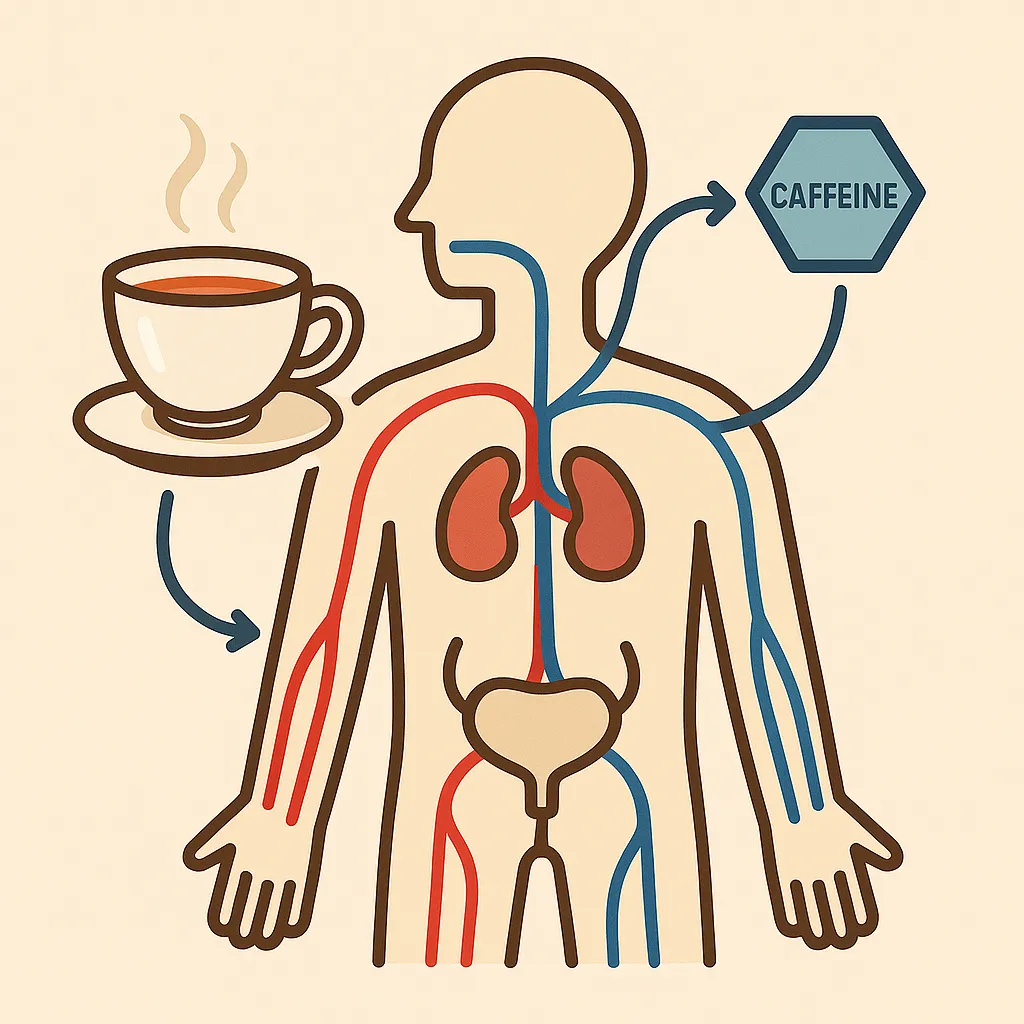

カフェインを摂取すると交感神経が刺激され、たくさんの血液が腎臓に送られ、血管が拡張します。これが腎臓のろ過を促進し、尿量が増えるという仕組みです。

腎臓には体の中の血液をろ過して、カラダの中にある不要な老廃物を尿として体の外に排出し、必要な栄養分については体の中に戻す機能があります。カフェインはこの腎臓の働きを活発にするため、結果としてトイレの回数が増えることになります。

ただし、カフェインの利尿作用については、世界中で疑問の声も上がっています。イギリスのBBCも、有数の企業や大学での研究を例にあげて、その単純な理論に疑問符を突きつけています。実際のほとんどの検査で、カフェイン摂取後の尿量増加は確認できなかったという報告もあるのです。

このように、カフェインの利尿作用については科学的に完全に立証されているわけではありませんが、多くの人が経験的に紅茶を飲むとトイレが近くなると感じているのは事実です。

紅茶に含まれる成分と含有量

紅茶には、カフェインの他にもタンニンやテアニンなど様々な成分が含まれています。これらの成分がどのように利尿作用に関わっているのか見ていきましょう。

紅茶100mlあたりのカフェイン含有量は約30mgで、コーヒーの約60mgに比べると半分程度です。しかし、紅茶にはタンニンというポリフェノールの一種も含まれており、これが渋味の元となっています。タンニンの含有量は産地によって異なり、紅茶全体の約8.4%~18.2%を占めています。

また、テアニンというアミノ酸も含まれており、これが紅茶の甘みを左右しています。テアニンは含有量の少ない産地で約200mg、多い産地で800mg程度含まれています。

これらの成分が複合的に作用することで、紅茶特有の味わいだけでなく、体への様々な効果をもたらしているのです。

体温と利尿作用の関係

紅茶を飲むとトイレが近くなる現象は、カフェインの作用だけでなく、体温との関係も深いことがわかっています。

そもそも体が冷えると、血管が収縮して血管に対する血液量が増えてしまいます。それを体から出そうとするため、トイレが近くなるのです。特に寒い冬は、温かい紅茶を飲むことが多くなりますが、「気温の低さ・寒さ」によりトイレが近くなる影響も大きいのです。

一方で、温かい飲み物を摂取することで体が温まり、血行が良くなることで一時的に尿量が増えることもあります。これは体が正常な状態に戻ろうとする自然な反応です。

紅茶の利尿作用に関する誤解

紅茶の利尿作用については、いくつかの誤解も存在します。

よく「ティーを飲むとトイレが近くなる」と言われますが、これには疑問の声も上がっています。私たちが錯覚するのは、ティーは水に比べて飲みやすく、水よりたくさん飲んでしまうということもあります。それでトイレに行く回数が増えるのは自然なことです。

また、カフェインの利尿作用は一時的なものであり、長期的に見れば体の水分バランスに大きな影響を与えるわけではないという研究結果もあります。健康な人では1日あたり200mg(紅茶4杯程度)のカフェイン摂取であれば問題ないとされています。

個人差が生じる理由

紅茶の利尿作用には個人差があります。同じ量の紅茶を飲んでも、人によってトイレに行く頻度が異なるのはなぜでしょうか。

これには、カフェインの代謝速度、腎機能の個人差、体質、年齢、性別など様々な要因が関係しています。例えば、カフェインの代謝酵素の活性は遺伝的な要因で個人差があり、同じ量のカフェインを摂取しても、その効果の現れ方や持続時間が異なります。

また、普段からカフェインを多く摂取している人は、カフェインに対する耐性ができているため、利尿作用が弱まることもあります。逆に、普段カフェインをあまり摂取しない人は、少量でも強い反応が出ることがあります。

さらに、年齢とともに腎機能が変化するため、高齢者ほど利尿作用の影響を受けやすくなる傾向があります。

紅茶の利尿作用を活かした健康的な飲み方

紅茶の利尿作用は、適切に活用することで健康維持にも役立てることができます。ここでは、紅茶の健康効果と、利尿作用を考慮した飲み方のコツについて解説します。紅茶を日常生活に上手に取り入れて、その恩恵を最大限に活かしましょう。

- 紅茶の健康効果と利尿作用の関係

- 他の飲み物との利尿作用の比較

- 時間帯別の紅茶の飲み方

- 頻尿を避けるための紅茶の飲み方

- 紅茶の利尿作用まとめ

紅茶の健康効果と利尿作用の関係

紅茶の利尿作用は、適切に活用することで健康維持に役立つ側面もあります。

もし利尿作用が促進されるのであれば、その利尿作用には「むくみ」を解消して美肌になる効果があります。もともとむくみは体の中の水分のバランスがうまく調整できなくなって余分な水分が体内に溜まっている状態をいいます。なのでもしティーに利尿作用があるとしても、逆に良いということになります。

また、紅茶に含まれるポリフェノールは脂肪の分解を抑制するため、脂肪の吸収を抑える効果があるとされています。同じ茶葉から作られる緑茶や烏龍茶などと比較した実験で、紅茶の摂取による結果が、最も脂肪の吸収を抑えたという報告もあります。

さらに、紅茶に含まれるポリフェノールは殺菌・抗菌作用があるといわれているため、風邪やインフルエンザ予防にも効果があると考えられています。

このように、紅茶の利尿作用は単にトイレが近くなるというデメリットだけでなく、健康維持に役立つ側面もあるのです。

他の飲み物との利尿作用の比較

紅茶と他の飲み物の利尿作用を比較してみましょう。

カフェイン含有量を比較すると、インスタントコーヒー(1杯2g使用)は約80mg、コーヒー浸出液は100gあたり約60mg、紅茶浸出液は100gあたり約30mg、緑茶(煎茶)浸出液は100gあたり約20mgとなっています。

カフェイン含有量だけを見ると、コーヒーの方が紅茶よりも利尿作用が強いと予想されますが、実際の体感としては個人差があります。また、紅茶に含まれる他の成分(タンニンやテアニンなど)が複合的に作用することで、カフェイン含有量だけでは説明できない効果をもたらすこともあります。

水分補給という観点では、栄養士の方々はスポーツ選手の食についてアドバイスをする際に、水分補給は「水やお茶」で行うことをすすめているそうです(水分としてコーヒーやお酒はすすめていないそうです)。これは、紅茶や緑茶などのお茶類が適度な水分補給源として認められていることを示しています。

時間帯別の紅茶の飲み方

紅茶を飲む時間帯によって、利尿作用の影響の受け方が異なります。時間帯別の紅茶の飲み方について考えてみましょう。

朝の紅茶は、カフェインの覚醒作用によって頭をすっきりさせる効果が期待できます。また、朝は活動時間が長いため、多少トイレの回数が増えても日常生活に支障をきたすことは少ないでしょう。

昼食後の紅茶は、食事の消化を助け、午後の活動のエネルギーを補給するのに適しています。ただし、午後遅くになるとカフェインの影響で夜の睡眠に影響が出る可能性があるため、注意が必要です。

夜の紅茶は、カフェインの影響で睡眠の質が低下する可能性があります。また、就寝前に水分を多く摂ると、夜中にトイレで起きる原因になることもあります。夜間、何度もトイレのために起きてしまう場合は、夕食時やその後の飲水を控えたり、利尿作用のあるカフェインの摂取を控えるとよいでしょう。

カフェインの過剰摂取は中毒症状を引き起こす可能性が指摘されているため、1日の摂取量には注意が必要です。健康な人では1日あたり200mg(紅茶4杯程度)であれば問題ないとされています。

頻尿を避けるための紅茶の飲み方

紅茶を楽しみたいけれど、トイレが近くなるのは避けたいという方のために、頻尿を避けるための紅茶の飲み方をご紹介します。

- カフェイン含有量の少ない紅茶を選ぶ:紅茶の種類や産地によってカフェイン含有量は異なります。カフェイン含有量の少ない紅茶を選ぶことで、利尿作用を軽減できる可能性があります。

- デカフェ(カフェインレス)紅茶を試す:カフェインを除去した紅茶も市販されています。紅茶の風味を楽しみたいけれど、カフェインの影響は避けたいという方におすすめです。

- 飲む量と頻度を調整する:一度にたくさん飲むのではなく、少量ずつ時間をかけて飲むことで、急激な尿量の増加を避けることができます。

- 体を冷やさない:体が冷えると血管が収縮し、それだけでもトイレが近くなる傾向があります。紅茶を飲む際は、体を温かく保つよう心がけましょう。

- 水分摂取のバランスを考える:紅茶だけでなく、水やノンカフェインの飲み物もバランスよく摂ることで、全体の水分バランスを整えることができます。

日中でも頻尿が気になるのであれば、体が冷えないようにしたり、カフェインの少ないものを摂るようにするとよいでしょう。もし出来るのであれば、体を動かして体を温めたり、汗をかいたり、トイレのことを忘れさせるのが良いでしょう。

紅茶の利尿作用に関する総括

紅茶の利尿作用についてまとめると、以下のポイントが重要です:

- カフェインには交感神経を刺激し腎臓のろ過を促進する作用がある

- 紅茶100mlあたりのカフェイン含有量は約30mgでコーヒーの半分程度

- 体が冷えると血管が収縮し、それだけでもトイレが近くなる傾向がある

- 紅茶を水より多く飲むことでトイレの回数が増えるのは自然な現象

- 健康な人では1日あたり紅茶4杯程度のカフェイン摂取は問題ない

- 紅茶の利尿作用はむくみ解消や美肌効果などの健康維持に役立つ

- 夜間の頻尿を避けるには就寝前のカフェイン摂取を控える

- 紅茶の種類や産地によってカフェイン含有量は異なる

- デカフェ紅茶を選ぶことで利尿作用を軽減できる

- 少量ずつ時間をかけて飲むことで急激な尿量増加を避けられる

- 体を温かく保つことでトイレが近くなる頻度を減らせる可能性がある

- 水分補給は健康維持に重要であり、適度な紅茶摂取は有益

- カフェインの過剰摂取は中毒症状を引き起こす可能性がある

- 紅茶に含まれるポリフェノールには脂肪吸収抑制や抗菌作用がある

- 個人のカフェイン代謝能力によって利尿作用の現れ方に差がある

紅茶の利尿作用について理解を深めることで、より健康的に紅茶を楽しむことができるようになります。カフェインの働きや体への影響を知り、自分の体質や生活スタイルに合わせた飲み方を見つけることが大切です。適切な量と飲み方を心がければ、紅茶の様々な健康効果を享受しながら、トイレが近くなる悩みも軽減できるでしょう。

紅茶は単なる飲み物ではなく、私たちの健康と生活の質を高めてくれる素晴らしいパートナーなのです。